在数学研究生的课程清单里,“泛函分析”往往被贴上“抽象难懂”的标签——满页的定理推导、复杂的空间概念,让不少学生坦言“听课像听‘天书’”。

可这门“令人头疼”的课程,却是后续科研不可或缺的“理论基石”:无论是微分方程适定性的理论证明,还是应用背景下数学问题的求解,都离不开泛函分析的理论支撑。

数学学院窦芳芳教授

如何打通抽象理论与科研实践的“任督二脉”?数学学院窦芳芳教授带领课程组,用十余年时间深耕教学改革,编写出版《泛函分析》教材,让这门“硬核”课程长出“实用的翅膀”,为教学实践与理论沉淀带来新的载体,成为研究生打好科研基础的有力帮手。

教学破局:跳出公式推导,让抽象理论“落地”

“第一次接触泛函分析的定理,就像刚学新游戏时听规则——茫然无措很正常。”窦芳芳常常用这样的类比,拉近学生与抽象知识的距离。在她看来,泛函分析的“难”,不仅在于知识本身,也在于传统教学中“重推导、轻应用”的模式:传统的“注入式”教学,让学生习惯了被动接收概念和定理,却不懂概念的由来以及如何利用其解决实际问题;而研究生学数学,最终目标是为了解决科研中的真问题。

为了帮学生渡过“入门难关”,窦芳芳摸索出一套独特的讲授方法:面对新定义及相关性质,她从不直接灌输,而是从“定义”与“结论”双向切入,一边拆解概念的逻辑起点,分析与相关理论的关系,一边链接后续可能的应用场景,帮学生搭建起“知识架构”。比如讲“Banach压缩映象原理”时,她会先在理论上从算子方程解的存在唯一性和构造逼近解两部分分析定理的意义,再延伸到积分方程求解和Newton迭代法的收敛性等具体问题,让学生将定理与已有知识产生关联,并进一步深度理解,进而明白“这个定理不是纸上谈兵,而是解决实际问题的工具”。

学生基础参差不齐,是课程教学的另一大挑战。本校数学专业本科生会提前学习泛函分析与实变函数,但外校考入的研究生往往缺乏这一基础。课程组没有“一刀切”,而是将课程拆分为“温故”与“新知”两部分:先是带领学生梳理本科核心内容,帮基础薄弱的学生补短板,从数学理论的整体性视角建立知识框架,从应用数学的角度理解学习内容,继而深入讲解研究生阶段必需的进阶知识。

“我们不追求学生一次就吃透所有内容,只要他们能掌握课程架构,未来做科研时回头看,能恍然大悟‘原来泛函分析能这么用’,有助于深入研究就够了。”窦芳芳如是说,她的教学理念,透着对研究生培养规律的深刻理解。

教材打磨:六年迭代,一本“常读常新”的讲义

“窦老师的讲义,不是看完就束之高阁的教材,而是能跟着科研进度‘反复翻’的参考书。”数学科学学院博士研究生李浩的这句话,道出了课程组自编《泛函分析》讲义的独特价值。这本陪伴课程走过六年的讲义,从最初的四章内容,扩充到如今的九章体系,每一页都藏着窦芳芳对“理论服务实践”的坚持。

编写讲义的初衷,源于窦芳芳对教学痛点的观察:市面上的泛函分析教材多侧重理论推导,并采用分析类应用案例,学生学完后仍不知“如何用”。为了让讲义“有用、好用”,她攻克了两大难题——内容取舍与案例筛选。

泛函分析的知识体系庞大,甚至每个知识点都能拓展成一本书,课程组反复研讨“研究生科研最需要什么”,最终筛选出既不浅显、又不过度晦涩的内容;案例选取上,确保每道例题都贴合课程框架,又能对接计算方法及最优化等解决实际问题的数学研究方向,比如在“Hilbert空间上自伴紧算子的谱理论”章节,引入弦振动问题的求解,让学生看到理论与应用的结合点。

学生们是讲义的直接受益者。李浩曾在科研中遇到“低频分析与高频分析拆分”的难题,起初只能借鉴他人成果,直到翻到讲义中“紧算子分解”的相关章节,才恍然大悟“原来可以用泛函分析定理证明”;数学科学学院博士研究生孙艺菲更是把讲义当成“科研工具书”,“每次遇到瓶颈,回头读讲义都会有新收获,有时候还会再去旁听窦老师的课,感到每次听都会有新的理解。

更关键的是,讲义不是“一成不变”的。六年里,窦芳芳每年都会结合教学反馈和科研前沿修订内容:“有界线性算子的谱理论”“Sobolev空间”等章节,是因为她了解到学生在进行偏微分方程、数值分析相关科研时,这些知识是“刚需”;学生提出“某个案例可以补充更多工程背景”“某段证明可以更通俗”等建议,她也会仔细考虑和吸纳。“这是一个教学相长的过程,学生的需求推着讲义不断完善。”这本凝结着心血的讲义,已入选科学出版社“十四五”普通高等教育规划教材,在今年5月正式出版,将为国内更多研究生提供学习支持。

课堂内外:点燃热情,让数学对接科研前沿

在“泛函分析”课堂上,电磁散射、医学成像、声波传播中的实际问题,研究工具和原理分析都曾被引入,这样的“前沿链接”很常见,课程组从不把泛函分析局限在数学课堂里,而是不断引导学生看到这门课的“科研价值”。

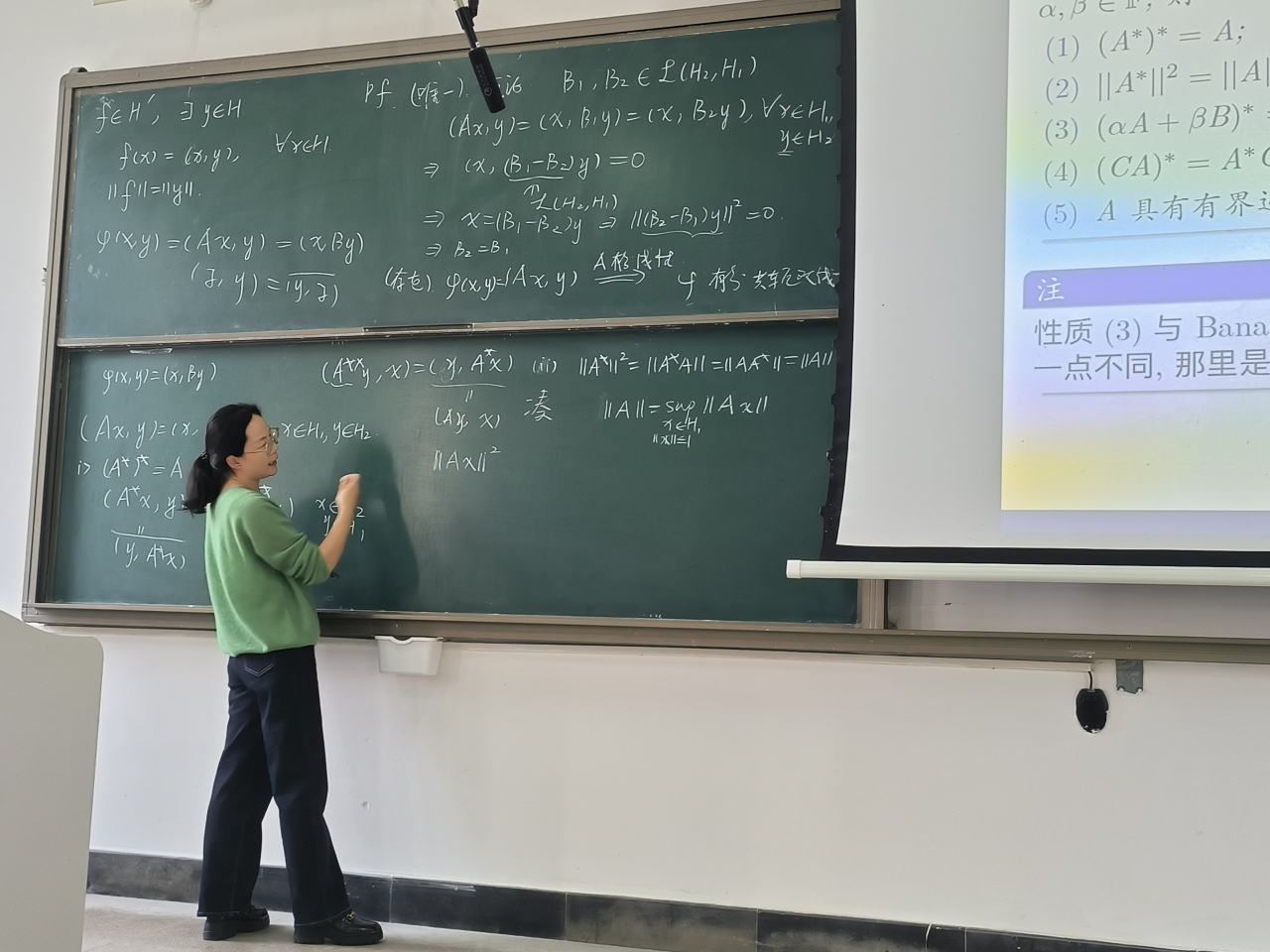

“泛函分析”课堂

为了激发学生的自主思考,窦芳芳把“互动”搬进课堂。讲“积分方程”时,有同学对某个推导提出疑问,主动要求上台分享自己的思路,而这个举动带动了更多学生:有人补充不同解法,有人结合科研案例拓展,原本“沉闷”的理论课,顿时变成了热烈的学术讨论。“研究生不爱主动发言很正常,但当他们真正深入思考后,自然会愿意分享。”窦芳芳说,这样的互动,比单纯的讲授更能培养学生的科研思维。

课堂之外,她更注重培养学生的“举一反三”能力。通过小论文形式促进学生思考泛函分析在自己的科研方向中的实际应用,培养课程所蕴含的思维方式。“让学生直观体会到泛函分析的实践应用,能帮助他们提升学习的积极性和主观能动性,点燃他们对科研的热情。”

课程组对课程下一步建设有着明确的规划:结合学生的课堂反馈,制作更全面的智慧教学资源。“做老师的,总希望把自己的知识都传给学生。”她的话语朴素,透出对教学的真心热爱。

课程思政:以先辈事迹为锚,明治学与报国之责

在《泛函分析》的教学与教材编写中,窦芳芳始终将“知识传递”与“价值引领”并行。她深知,数学不仅是工具,更承载着一代代学者的治学精神与家国情怀——这一点,被有机融入课程与教材中,成为帮助学生“理解学科意义”的重要纽带。

教学过程中,窦芳芳常会引述我国泛函分析领域的先辈事迹,让抽象的理论背后多了一层“精神厚度”:

讲解 Hilbert 空间算子理论时,她会聚焦曾远荣的开拓足迹:这位我国首位泛函分析研究者,在不可分四元数内积空间中率先完成无界自伴算子的三步分解,比国际同行更早取得突破性成果。他的课堂连拼写错误都绝不放过,“曾先生用一生诠释,算子理论的严谨性不只在公式里,更在治学的每一处细节中。”窦芳芳告诫同学们:“做数学要像曾先生那样,容不得半点含糊。”

谈及广义函数与算子谱理论,她给同学们讲数学家夏道行从苏联留学归国,创建“夏道行函数”,解决国际学界关注的戈鲁辛猜想的故事,以此引导学生“数学根基要扎得深”。

在阐释泛函分析的应用价值时,窦芳芳会给同学们讲关肇直“以国为先”的抉择。新中国成立后,他中断法国学业归国,在中科院建起首个泛函分析研究室,用“单调算子”思想为激光理论奠定数学基础。当国家需要时,他扛起现代控制理论大旗,组建首个控制理论研究室等。关先生用“首先是共产党员,然后才是科学家”阐释数学人的使命担当,“同学们掌握的每一个定理,未来都可能成为报国的利器。”窦芳芳如是引导。

“正如窦老师所言:‘泛函分析不是象牙塔里的抽象游戏,前辈们用治学坚守与家国情怀证明,它始终与学科使命、国家需求同频共振。’这份精神,更该是我们科研路上的接力棒。”孙艺菲说。

“数学初学时总像‘味同嚼蜡’,但如果能帮学生找到内在逻辑,他们就会觉得像嚼牛肉干——越嚼越香。”窦芳芳的这句话道破了课程组十余年教学改革的核心,“洞察学生需求,尊重科研规律,坚守教育初心,当理论课能真正服务于实践,当教师能真正点燃学生的科研热情,那些曾经‘令人头疼’的抽象学问,终将成为学生科研路上最坚实的‘铺路石’。”